お役立ち情報 USEFUL INFORMATION

2025.08.25

業界コラム

東南アジアで人気の日本産フルーツ

日本産のフルーツは、東南アジアの人々にどのような印象を持たれているのでしょうか。日常ユース?それとも高級品?その2つには大きな隔たりがあります。包装や販売方法も大きく変わってくるでしょう。

また、そもそもフルーツといっても色々ありますから、品種によって消費の内容は変わります。さらに、東南アジアにもいろいろな国がありますから、それぞれの国によってフルーツへの印象が異なるかもしれません。

同じ輸出するのであれば、より高い価値を見いだしてくれる国に販売したいですね。今回は日本産フルーツの輸出について、インバウンドの影響についても観点を加えながら解説してみたいと思います。

インバウンドはこれまでにない活況ぶりですが、爆買いはコロナ前のもう遠い昔。「モノ消費からコト消費へ」と言われてからも久しく時は流れています。現在はどうなっているのでしょうか。それでは、リアルタイムな東南アジア消費者の市場をぜひご覧ください。

そもそも、フルーツに対するマインドが違うかも

日本人にとってフルーツとは「食後のデザート」「たまに食べる」というものではないでしょうか。(みなさん、合ってます?)しかし、東南アジアの人にとってフルーツは、「食事の一部」「健康のため食べる」「栄養をとるもの」つまり、デイリーユースなのです。

それなら、そこにわざわざ輸送料が上乗せされた高価格なフルーツを持って行っても売れないのではないか、と思われるかもしれません。ところが、そうでもないのです。

一般的に東南アジアの人々から見た日本産フルーツのイメージは「高品質」です。フツーに地元で買って毎日食べるものと比べて、日本産の品質には驚きがあります。よく食べるからこそ、品質のちがいが際立つといえばいいのでしょうか。

キズひとつなく、ツヤがあり、色鮮やか。いびつな形、変形している形のものはひとつとしてなく、美しい箱に入っている日本産のフルーツは東南アジアの人々にとって、「フルーツかもしれないけど、特別なちがうもの」になります。

一方で、「なぜこんなにも高いのか?」という疑問も生じるのですが、味覚的な満足度もMAXなので食べる機会があれば「高いもの」から「これは特別なものだ」へと印象が変わります。ゆえに、大切な人への贈答品として用いられることが多く、送った相手には好印象な驚きを与えます。

デイリーユースのものと同じ土俵で勝負すれば、輸入品は価格で圧倒的に不利になります。日本産フルーツは商品が持つ至高の品質が、現地の人々の印象を変え、価値を変え、さらにその市場を拡げているめずらしいケースかもしれません。

日本の「もぎ・狩り」とフルーツ専門店は観光地として成立

「いちご狩り」はすでに外国人観光客にとって、メジャーなアクティビティです。いちごは摘みやすいように、地上より高いところで栽培され、足下は土でない施設も多くあります。これだけでもう、外国の人にとっては驚きですが、味はとっても甘くてジューシー。

さらに海外では1パック1,000円ぐらいの価格は普通ですが、日本のいちご狩りでは、30分食べ放題1,500円ぐらいで価格的にもたいへん魅力的です。つまり、外国人の観光客目線で見れば、自国では「価格の高い日本産贈答品」が、気軽な価格で「採取する」体験も通じて十分に味わえる、というアクティビティになります。

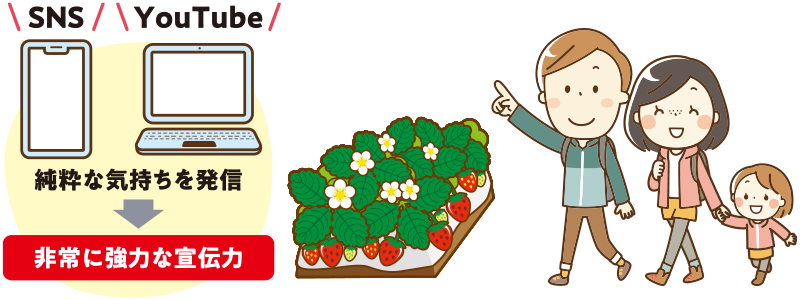

そこから先は、多くのかたがSNSを通じてその純粋な喜びと驚きを世界に向けて発信してくれます。コマーシャル要素がなく、純粋な気持ちそのままのYouTubeやその他SNSを見た外国の人は「いつか行って見たい」と思う人も多いでしょう。

そのような印象が気持ちの中に残り、ある日、立ち寄った高級食材店で棚に並んだ日本産フルーツを見つけて、何%かの人は実際に購入して日本産フルーツを体験します。

ぶどう狩り、リンゴもぎ、なしもぎだって同じです。特別な味、おもてなしなど他国にはない体験がSNS発信を通じ、非常に強力な宣伝力となって日々発信されています。フルーツ専門店に体験はありませんが、外国人観光客目線で見れば、自国と比較して輸送費がない価格、新鮮な状態で「いつか食べてみたかった」フルーツが並んでいるのですから、驚きがあります。このように、インバウンドはフルーツ輸出に大きな力となっています。

統計でみるフルーツ輸出

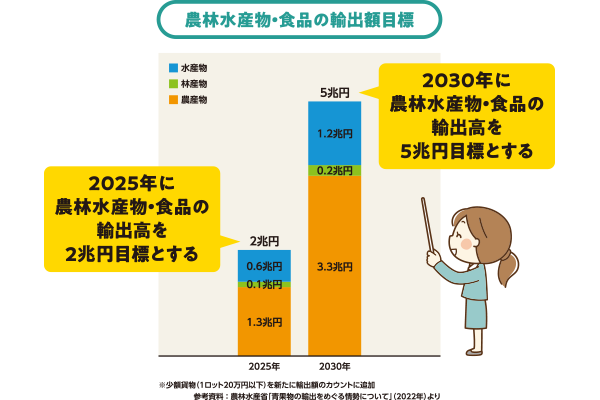

まずは、日本国政府・農林水産省は輸出についてどのように考えているのでしょうか。こちらは、明確な目標があります。

つまり、これから日本国政府は農産品の輸出を「拡大したい」のです。その理由は、国内需要が人口減少で先細りをする中で、生産者の維持・発展に輸出は有力な手段であり、高品質な日本産品は、世界目線で魅力的な商品と位置付けています。もう少し輸出目標の中身を見てみましょう。

まず直近の2024年輸出高実績は、1兆5,073億円(前年比+533億円)です。んー…去年1.5兆円で今年2兆円はちょっとむずかしいかも…。中国の水産品輸入制限解除に期待したいところです。2024年農林水産物のうち「農産物」は9,018億円で約65.1%。さらに農産物の中で果樹は65%、野菜が35%で果物のほうがだいぶ多いんですね。

果物のなかでも重点輸出品目が定められていて、それは「りんご」「ぶどう」「いちご」「もも」「かんきつ」「かき」「なし」です。それでは、次に東南アジアの人々の日本産フルーツについての印象を見てみましょう。

東南アジアの人々が抱く、日本産フルーツについての印象

こちらの記事は日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)2022年7月資料:「東南アジアにおける日本産青果物に関する市場調査」をもとに記載しています。

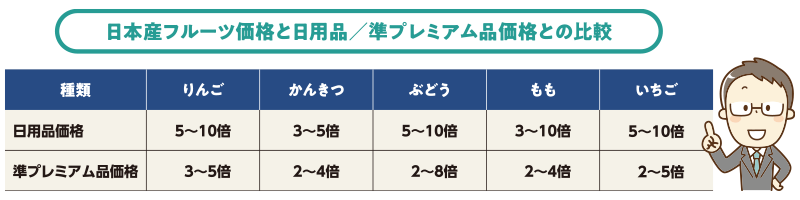

まずは日本産フルーツ(プレミアム品)が現地品や準プレミアム品の何倍ぐらいの価格で販売されているかを示します。準プレミアム価格は主に韓国産や日本以外の国際ブランド品とお考え下さい。

そして、東南アジアの人が日本産フルーツに対するイメージは以下になります。

日本産フルーツに対する共通したイメージは、「甘い」「鮮度が良い」「みずみずしい」 「当たり外れがない」「安心安全」「栄養価が高い」というところです。品目ごとの流通状況は以下のようになります。

りんご

香港・台湾では(富裕層ではない)一般層まで市場が定着。日常消費の域にある。これからの市場としては、シンガポール、タイが有望。価格が高くても日常消費されるという、輸出フルーツとして理想的な状態。

かんきつ

自宅での日常喫食目的に加え、自宅での伝統・家族行事のお祝い目的も多い。タイでは親戚・友人への贈答目的での購入も比較的多い。近場での販売や日本産証明の要望がある。正月前後の季節性消費も多い。

ぶどう

日常での喫食もあるが、自分へのご褒美目的の購入も多い。また、パッケージ・包装や日本品証明の付与など、贈答用としての工夫も要望されている。韓国産品が直競合。

もも

日常喫食もあるが、家庭の伝統的行事などお祝い事や伝統行事での贈答用途もみられる。ももはフルーツのなかでも、シンガポール、マレーシア、タイなど各国の人にとってなじみがまだ低い。シンガポールでは富裕層に人気がある。

いちご

地元産品と比較して高額だが、日常喫食としても使用され、ある程度市場開拓が進んだ状況。タイにおいては「伝統・家族行事のお祝い」のほか、「自分へのご褒美」目的での購入も多いため、パッケージなど贈答用の工夫が求められる。韓国産品が直競合。

輸送の工夫で、広がる輸出の可能性

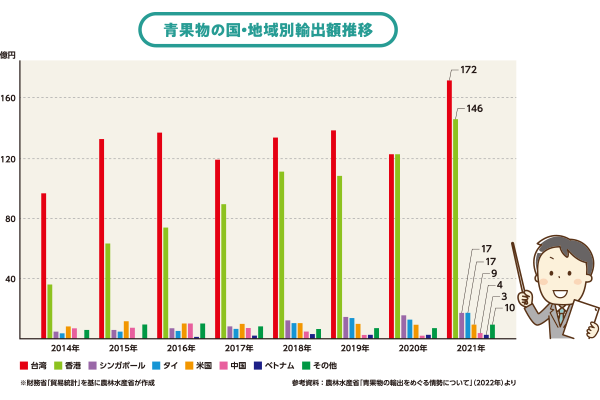

少し考え方商品から輸出先移してみます。フルーツの輸出高は年々伸びている状況ですが、輸出先国はどのようになっているでしょうか。まずは結果から。

はい、台湾と香港がほとんどを占めています。金額ベースで台湾45.6%、香港38.7%、2国で84.3%を占めます。中国は意外と少なく4%ほど。さて、台湾と香港に共通していることといえば・・・そう、「近い」です。

つまり、鮮度保持などの理由で近い国に輸出せざるをえない状況が見えてきますが、たとえば、温度保持コンテナや、鮮度維持材などでそこを技術的に乗り越えることができればままだまだ可能性は広がります。

日本産フルーツは「高く売れる。求められている。」ものです。国内だけの消費はもったいない。宣伝だって、毎年4,000万人に届きそうなインバウンド旅行者が訪れ、膨大な数のSNSで発信してくれている状態です。しかも無料で!

香港・台湾に続く次の日本産フルーツ有力市場はシンガポール、タイと言われています。この距離と鮮度の関係をどう克服するか。大丈夫です!もりや産業では船舶輸送での荷崩れや鮮度保持に関するノウハウが多くあります。その関連商品を少しだけですが紹介しましょう。

商品紹介

鮮度保持剤 e-Fresh

・果物の追熟(老化)原因となるエチレンを除去

・世界最高水準の吸着・分解能力

・吸着素材は天然ゼオライトで青果物に安心・安全

ノバキャップ・ノバエース

・独特の形状で果物をやさしく包む緩衝材

・果物に合わせて多様な形状をラインナップ

・ノバエースは効果的なクッション性をもつシート材

まとめ

いかがですか。日本産フルーツは身近にあるものですが、海外の人目線でみるとその価値はガラッと変わります。輸出はビジネスとして有力な選択肢ですが、ハードルが高そうに感じられます。

しかし、アジアの消費者はもちろん、日本国もそれを求めています。国内には数多くのフォロー体制が敷かれつつあり、アドバイザーも数多く存在します。もりや産業も、具体的な輸出方法についての多くの経験とノウハウの蓄積があり、きっとお役に立てると思います。

小さな一歩を踏み出すことで、きっと世界は大きく変わります。