お役立ち情報 USEFUL INFORMATION

2025.04.14

業界コラム

コンテナ輸送に必要なバンニング・デバンニング作業とは

物流業界のみなさまには釈迦に説法かもしれませんが、とりあえずは今回コラムのタイトル「バンニング」「デバンニング」とは何か、から解説させていただきます。

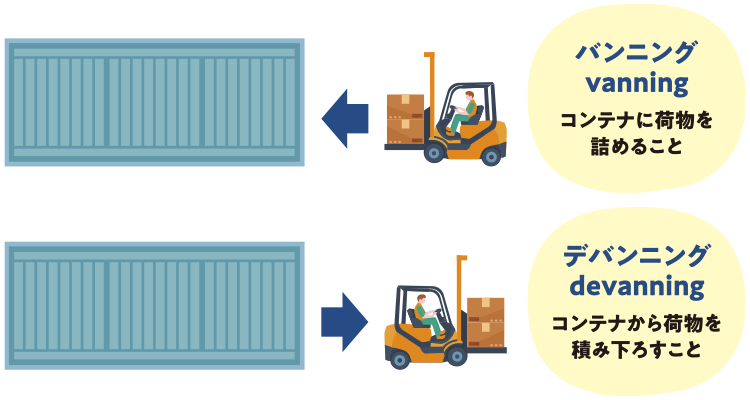

コンテナ輸送における「バンニング」とは、CFS(Container Freight Station:コンテナへ積載するための集積所)や倉庫からコンテナに荷物を詰めることを示します。現場通称では「バン」「バンする」「バン詰め」と言うこともあります。英語表記は「vanning」。元々は英語から来ていて、van=「積む」という意味を持っています。

ちなみに自動車のバン=箱形荷室の積載車も「積む」ことを前提にしている車両なので、このような呼称になったのですね。ともあれ、コンテナ輸送における「バンニング」の意味は、船舶による輸送前提で「コンテナに荷物を詰むこと」になります。

一方、接頭語「デ(de)」が付いた「デバンニング(devanning)」は、de(下降や低下・分ける)が付くことで、バンニングの逆=「コンテナから荷物を積み下ろすこと」という意味になります。

コンテナ輸送は、その多くが船を利用した海外貿易になります。海外にもいろいろな地域がありますので、「バンニング」の他に「ローディング(loading)」や「スタッフィング(Stuffing)」という言葉が用いられることもあります。海外貿易では英語のドキュメントが多くありますので、このような語句もご記憶いただければと思います。

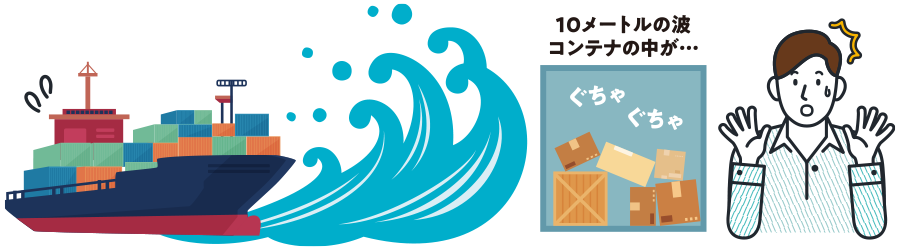

海外コンテナを開封したら、中で積荷がぐちゃぐちゃ・・・なんで!

港に停泊している巨大タンカーはびくともしない構造物のようですが、水に浮いています。当たり前と言えば当たり前なのですが、湾内で見る船舶は静かにどっしりと腰を入れているため「揺れる」ことが実感しにくいかもしれません。

防波堤に守られた湾内では穏やかな海も、外洋に出れば大きな波のうねりにさらされます。いつだったか、スエズ運河でコンテナ船が座礁して通れなくなり、南アフリカ先端の喜望峰を回って大西洋から太平洋へという航路(またはその逆)をとらざるを得ない、といったこともありました。

喜望峰の波は大西洋、太平洋の波が最後に集まって大きなシワになるところ。まれに10メートルを超えることもあります。10メートルといえば建物の3階強ぐらいの高さ。超巨大なタンカーが波を10メートル上がって、10メートル滑り降りる。それが数時間ではなく、数日間も続く・・・これは極端な例ですが、インド洋で高さ7mとかの波も実際にあります。

さてその時、コンテナ内の荷物をしっかりと固縛していなかったらどうなるでしょう?まぁ・・・おそらく、ぐちゃぐちゃになっています。陸の上では「コンテナの中に荷物を置くだけ」でも、海上ではこのように揺れに揺れることもあります。バンニングも大切な輸送技術なのです。

しっかりとしたバンニングとは?

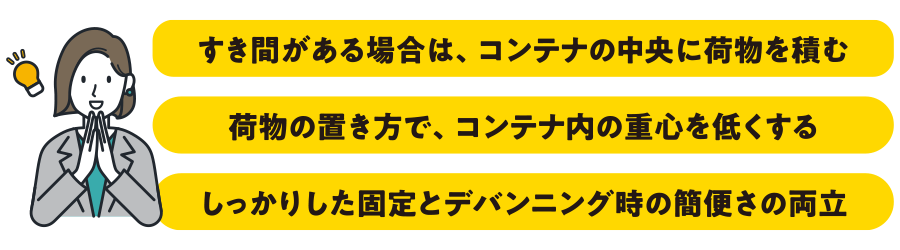

それでは、コンテナ内の荷物が崩れないようにするにはどのようにすればよいでしょうか?まずは以下3つの原則をご覧ください。

ひとつずつ、解説していきたいと思います。

すき間がある場合は、コンテナの中央に荷物を積む

コンテナに余分な空間が多くある場合は、コンテナ中央に置きましょう。もちろん、荷物は中央に固縛する必要があります。コンテナの奥側や手前側など、バランスが崩れるような置き方は避けるようにします。

とくに転がるもの、巻き線やコイルなどはしっかりとした固縛やショアリングが必要ですが、デバンニング時には時間制限がありますのでガチガチにすればよいというものでもありません。

荷物の置き方で、コンテナの重心を低くする

端的に言えば、コンテナ内で下の方に重い物を置き、崩れにくくします。感覚的にはわかるのですが、バンニング用のソフトウェアも存在します。このようなソフトウェアを使用することでよりしっかりとした積み付けを行うことも可能です。

しっかり固定とデバンニング時の簡便さの両立

木材を使用して荷物を固定するショアリングは実はむずかしく、長期の航海に耐えられるショアリングは職人技です。もりや産業ではこれに代わって、しっかりと固定しながらも固縛と解放に時間がかからないツールを多数用意しています。

コンテナのバンニング作業は屋外で行われることも多く、暑さ、寒さの影響を強く受けるため、ぜひ後に紹介する便利なツールを使用して効率的で働きやすい環境をご検討ください。

開封したら荷崩れで深刻なダメージ・・・その責任はどこにある?

コンテナが目的地に着き、開封して中を見たら荷崩れが・・・一目で、無事ではすまないことがわかる状態。こんな時、その責任はどこにあるのかを考えてみましょう。

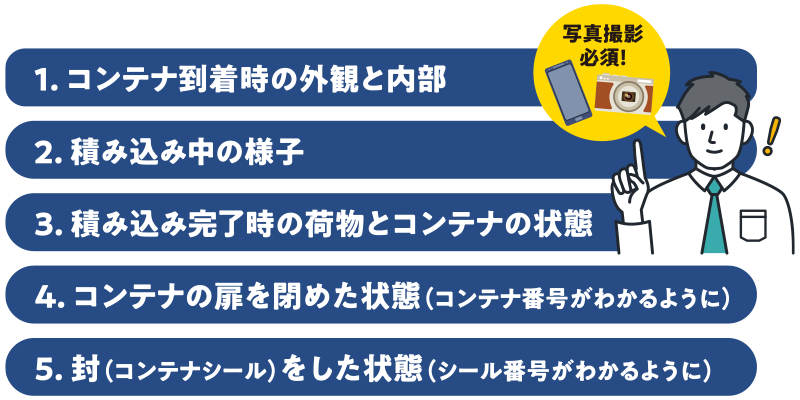

通常、この責任は荷主または輸送会社にあります。平たく言ってしまえば、荷物の詰め方が悪かったか、運び方が悪かったかによって、どちらの責任かが問われます。そのため、バンニング時にはこまかくステップを踏んで写真撮影しておきます。具体的には以下のようなステップで写真を撮影しておきましょう。

写真による記録はとても重要です。その責任は荷主か輸送会社にあると書きましたが、実際には荷受人が保険会社に求償請求を行って解決することがいちばん多いでしょう。

その時、保険会社からは上記のような写真を求められます。なにより、責任の所在をはっきりとさせ、同じ轍を踏まないためにも、画像による記録はとても大切です。

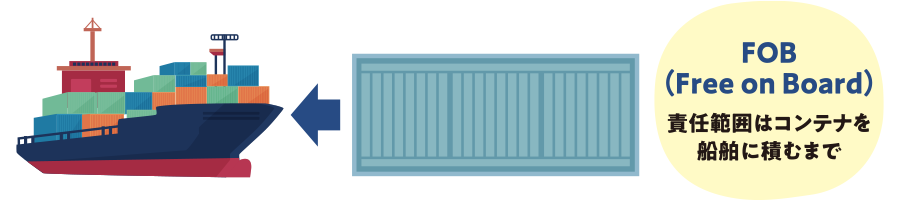

もうひとつ、荷主(荷送人)または輸送会社に責任がありますと書きましたが、輸送条件がFOB(Free on Board)ではないことが前提です。FOBとは、「本船渡し」とも言われ、輸出港で受取人の手配する船舶に荷物を積み込むことで契約が終了する取引のスタイルです。

FOB条件での輸送も多く見られますが、この場合、荷主や輸送会社は「船の舷を越えるまで」が責任範囲となります。時代がかった言い回しですが、現代では船会社が指定したコンテナヤードにコンテナを置き、それが船に積まれるまでが具体的な責任範囲となります。逆に、船に積んだあとのリスクはすべて受取人が負担し、輸送費、保険料も荷受人が負担します。

このように考えると、どっしりとしたコンテナでの輸送も、意外とリスクが付きまとうものだと思わされます。保険によって賄われるケースがかなり多いでしょうが、トラブルはないに越したことはありません。それでは、簡単だけれどガッチリ固定し、リスクを軽減することができるもりや産業のツールをいくつかご紹介しましょう。

コンテナ輸送で安心と時短を両立!役立つ便利ツール

もりや産業のコンテナ関連ツールはすべて誰でも扱うことができ、時間がかからず、効果の高いものばかりです。長年蓄積されたノウハウから、本当にメリットを感じられるツールを厳選してお届けしています。

コンテナ結束材Mシリーズ

コンテナへのバン二ング(荷物詰め作業)時の荷崩れ防止対策に欠かせない、荷物固定用ストラップベルトからバックル、テンショナー、リーファーコンテナ専用固定具などの専用資材を取り揃えております。

リーファーロック®

専用工具無しで、誰でも簡単に取り付けできる、リーファーコンテナ専用の荷物固定金具です。

リーファーナーコンテナ床面は「T」字型レール形状になっています。(アルミ製)

リーファーロックⓇは、このT字レールを利用して、簡単に荷物のラッシングや板を固定できる商品です。

コンテナ専用ラッシングベルト G-ベルト

G-ベルトは、作業性・安定感に優れたコンテナ貨物専用ラッシングベルトです。

ショアリング(木材などを使った荷物の固定)すること無く、簡単に貨物をコンテナ内に固定することができるため、作業性がアップします。

乾燥剤

食品、医薬品、精密機械、電子部品等の防湿包装から家庭用の除湿剤まで、製品の特性に応じた、さまざまな吸着乾燥剤の提供を行っています。JIS規格のシリカゲル以外にも、多様なラインアップがあります。

デバンニングは基本2時間以内。効率的にあせらず作業を。

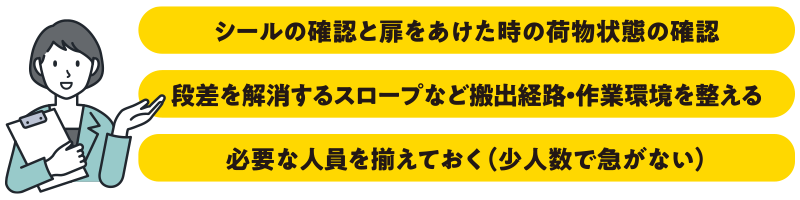

最後に、デバンニングについて解説しておきましょう。デバンニングはコンテナから荷物を取り出す作業ですが、ある程度計画しておくと、安全・効率的に作業を行うことができます。一般的にデバンニング時間は2時間以内と決められていることが多く、時間超過した場合には遅延金が発生します。急ぐ気持ちもわかりますが、以下3点のポイントを押さえておくと良いでしょう。

まずはコンテナシールの状態を確認しましょう。万一、シールが破られていたら盗難の可能性があります。シールの番号を照合することも必須です。シールに問題がなければ専用工具で切って開封し、扉をあけて中の状態を確認します。この時も写真を撮っておきましょう。

その後いよいよ、デバンニング作業を開始しますが、いきなり作業に取りかかると事故・ケガが発生する確率が高まります。フォークリフトごと乗ることができる移動型スロープやデバンニング用のプラットフォームがあればフォークリフトを利用して簡単・安全・素早く作業ができます。

また、必要な人数を揃えておくことであせることなく作業が行えます。デバンニング時はケガをすることが多いため、先に考えをめぐらせて、特に安全に配慮します。最後に、空になった状態のコンテナ内部を清掃します。

まとめ

バンニング、デバンニングは屋外作業が多く、時間的な制約がある中で重量物を取り扱うため危険も伴います。もりや産業では、それがあるだけで効率がとてもアップする、いろいろなツールを取り揃えています。

荷物によって、使うものは千差万別。最適なツールはもりや産業に聞いていただくのがいちばん早いと思います。これまでに使用していた道具・部品の見直しや、働き方改革に伴う効率向上についても、多くのノウハウがあるもりや産業にぜひご相談ください。