お役立ち情報 USEFUL INFORMATION

2025.10.02

業界コラム

【2027年問題】蛍光灯の製造が終了へ!いま企業が備えるべきこととは?

突然ですがみなさん、蛍光灯は2027年末以降、国内製造も輸出入もされなくなるって知っていましたか?何となく、LEDに置き換わっていくんだろうなとは思っていても、具体的に2027年という期限を見ると「大丈夫かな?残ってないかな?」とふと不安にならないでしょうか。今回は2027年問題とも言える、蛍光灯の終了について少し掘り下げて解説します。

備えあれば憂いなし。しっかりと知ることで今後の対策も立てられます。最後のドタバタとした駆け込みで、電設業者さんが一杯で結局切り替えができなかった!とならないように準備をしていきましょう。時間はまだあります。大規模改修でも間に合いますよ、とまず先に一言申し上げておきましょう。

2027年末以降、製造も、輸出入もできなくなる根拠は何?

2027年末をもって蛍光管の製造・輸出入ができなくなる根拠は「水銀に関する水俣条約」にあります。一見、国内のローカルルールのようにも感じますが、この条約は国連が取り扱う国際的条約です。

水俣という地名が条約に冠されているのは「我が国が経験した、水銀汚染による健康被害と環境破壊が世界の国で繰り返されることのないように」という日本国の決意の表れになります。2013年にジュネーブ(スイス)において、140ヶ国が参加する第5回政府間交渉委員会(INC5)でこの名称が採択されました。

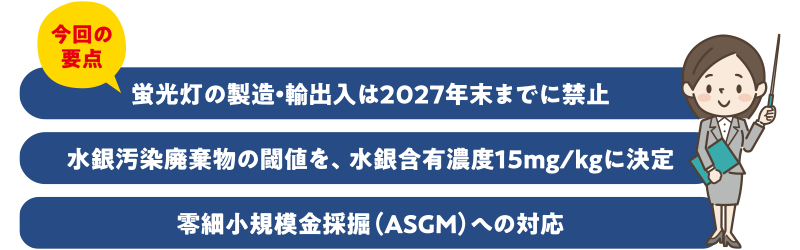

その後、議論は進み、2023年10月末から11月初旬に開催された水俣条約第5回締約国会議では以下3つのポイントが決定されました。

今回のレポートでは「蛍光灯の製造・輸出入は2027年末までに禁止」というところにスポットを当てていきます。その他の項目はその前の第4回で未決として残っていた項目で、具体的に策定された部分になります。それでは、そもそもなぜ水銀を使用してはならないのかについて、解説しましょう。

水銀が人体・自然に与える影響について

水銀は自然界に存在するものですが、端的に言ってしまえば強い神経毒であり、人体に入ると中枢神経に障害を与え、痛み、めまい、手足のしびれを引き起こします。また、水銀は揮発性が高く、大気に放散され、水に溶けて海に流れ込みますが「なくなりません」。

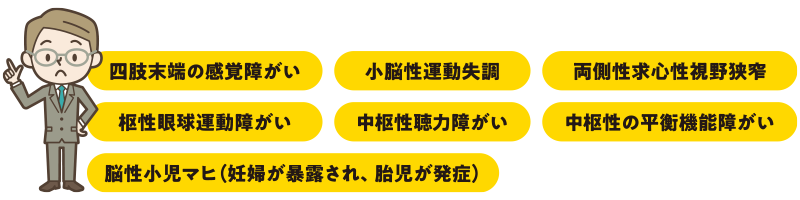

特定地域において海に高濃度の水銀が流出し、食物連鎖により純度が高められる形で魚の体内に蓄積され、さらにその魚を食した人間に水銀が蓄積されました。それが「水俣病」で、神経毒である水銀が人体に蓄積された結果、水俣病として以下のような症状が発生しました。

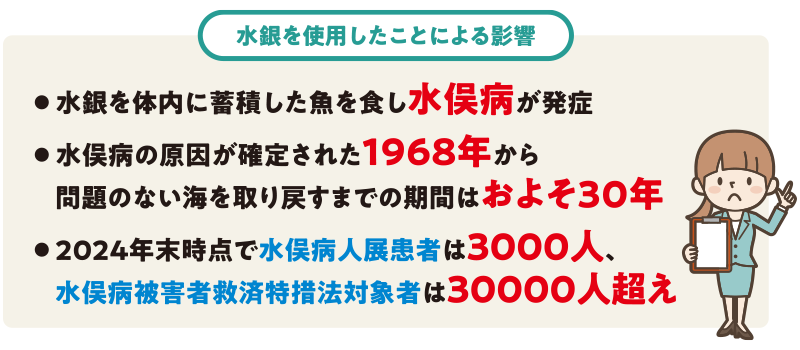

字面を見るだけでも恐ろしい症状です。水俣病について、政府統一見解として原因が確定されたのが1968年、水俣水域の汚染された底質を除去する期間が1977年~1990年の13年間、そして魚介類に含まれる水銀値が規定量を3年連続で下回ったのがさらに7年後の1997年。

つまり、問題のない海を取り戻すまでの期間はおよそ30年間にもおよび、それでもなお、2024年末時点で水俣病人展患者は3,000人が認定され、水俣病被害者救済特措法対象者は3万人を超えています。これが、水銀を使用してはならない理由です。

残念なことに、アジア、アフリカ、中南米の途上国ではこれまでとあまり変わらず水銀が使用されています。それは、水銀を使えば金の精製が安価に行えるからです。

金鉱石の金成分を水銀に付着させ、その後水銀を熱で蒸発させてしまえば金が残る―このような方法ですが、その大気放散された水銀を労働者は吸い込んでいます。国際的な条約をもって水銀の使用を強く抑制しようという背景はこのようなところにあります。

蛍光灯などランプ関係の現状とこれからの抑制

蛍光灯の前に、水銀灯について少し触れておきましょう。水銀灯は2020年12月31日以降、製造・輸出入が禁止されています。ただし、水銀灯を使用すること自体は禁止されていません。

2021年以降も水銀灯を使用することはできますが、ランプが切れたときに補充ができません。これと同様に、蛍光灯も2027年末以降、使用自体は禁止されていませんが、製造・輸出入の禁止によりランプの流通量はかなり少なくなります。

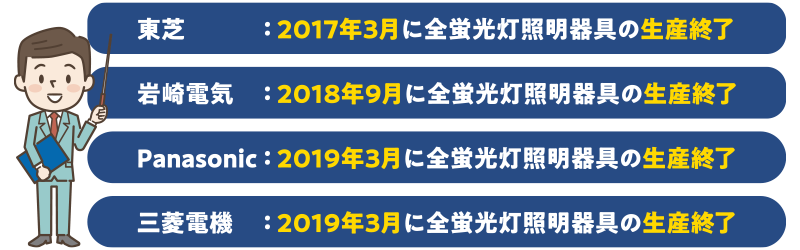

ランプそのものについてはそのような状況ですが、それを取り付ける照明器具は多くのリーディングカンパニーがすでに製造を中止しています。

国内の名だたる照明器具メーカーがすでに製造を中止し、蛍光灯照明は時代の中でその役割を終えていきます。「使ってもいいけど、だんだんモノはなくなっていく」状況ですが、在庫の蛍光ランプを探して、少しでも長く使用することを考えるよりも、ここは計画的にLEDへの切り替えを考えるべきです。その最大の理由は「省エネとコスト」です。次はこの部分を解説したいと思います。

LED照明を導入するメリット

蛍光管は省エネとコストパフォーマンスの高さから長く指示されてきましたが、近年のLED照明の発展はめざましく、ランプ主力の座はすでにLEDに移っていると言えます。

蛍光管と比較して、LEDランプは購入時価格が高くなりますが、その点を補ってあまりある利点があります。ご存じのことも多いと思いますが、知識を整理する意味も含めて以下に記述します。

省エネルギー効果

LEDは蛍光灯と比較して、約1/2~1/3の消費電力で同じ明るさを得ることができます。具体的には、40W直感蛍光灯なら消費電力は約50W、同等LEDなら21W。

よく見かけるツインの照明器具で12時間/日×30日点灯させた場合、(30円/Kwhとして)蛍光灯は電気代1,080円、対してLEDは454円になります。すぐに効果が実感できる金額ですね。

長寿命

蛍光灯の寿命は6,000~12,000時間と言われています。対してLEDはよく見かける40,000時間。LED1本が、蛍光灯3本以上の金額としても見合います。交換の手間も1/3以下になります。工場や店舗など天井の高い建物ではこのメリットも大きいでしょう。

環境負荷の低減

LEDは一切水銀を使用しません。蛍光灯は身近にある水銀ガスの封入物で、廃棄時のリスクがあります。また、消費電力が少ないということは、その電力製造に関わるCO2の排出も少ないということ。トクしながら環境貢献もできてしまいます。

照度と演色性の向上

蛍光灯は電極から発生する電子を水銀ガスにぶつけ、そこで発生する紫外線が蛍光灯内側に塗布された蛍光塗料と反応して発光します。電極から発生する電子は交流ヘルツに影響され、それがチラツキになりますが、LEDにはありません。また、LEDは即時点灯で待機時間もありません。

補助金や優遇制度の対象

LED照明導入を支援するための税制や補助金制度が国や自治体によって行われている場合があります。うまくこのような制度を活用することで初期投資を抑え、投資回収期間を短縮することが可能になります。

規模や地域によってどのような制度が該当するのか、申請についてのノウハウが必要な場合がありますが、もりや産業なら豊富な実績と経験でのサポートが可能です。

具体的な導入対策と活用できる補助・税制優遇制度

少量の蛍光灯をLEDに交換するのでしたら問題はありませんが、工場すべて、店舗すべて、ビル全部となると事情は異なってきます。では、順を追って導入へのステップを解説します。

1)事業所で使用されている蛍光管の場所・数量の把握

ご自分の事業所で蛍光灯が全部で何個使用されているか、把握されていますでしょうか。建設時とあまり変わりなければ建築図面からだいたいの把握を行い、変更のあったところを加減すると早く把握できます。

図面がない、または長い期間で変更が多い場合は、しっかり数えたほうが確実でしょう。駐車灯などコンパクト型、電球型の蛍光灯も見落とさないように数えましょう。特に駐車灯内部のコンパクト型蛍光灯(管が渦や折りたたまれたような形状で、電球のような体積の蛍光灯)は変圧器を使用している場合もあり、LEDランプに交換するときに変圧器を外して直結にする工事が必要な場合もあります。

2)省エネ効果を含めたLED化の計画立案

単なる蛍光管からの代替だけではなく、選択した照明器具、ランプからどれぐらいの省エネ効果が見込まれるのかも計算します。照明器具の一斉交換は場所ごとの照度変更、人感センサやタイマー、調光システム導入のチャンスでもありますから、事業所がより快適になるよう、この時点で計画に盛り込みます。この計画立案をしっかりと作り込むことで、必要な費用と省エネによる償還時期が見えてきます。

3)LED化のタイムスケジュールを立てる

できるだけ日々の業務に影響を与えずにLED化を行いたいところですが、工事を伴う交換作業はどうしても影響が出ます。事業所の規模にもよりますが、一気に全照明の交換はむずかしいのが現実です。

段階的にLED化を進めるのであれば、どのゾーンから始めるか、交換順序はどうするかなど、具体的なスケジュールを立てます。予算取りの関係で交換時期をゾーンによって大きくあけて、年度をまたぐ場合も考えられます。

4)スケジュールで予想される、交換用蛍光管の確保

2027年末以降はもちろん、それまでに蛍光管の生産量が徐々に減っていくことも考えられます。2027年末までに余裕をもってLED化の計画が完了するのであれば問題ありませんが、そうでない場合は、交換用在庫を確保しておきます。

5)補助金・助成金、税制優遇制度の活用を考える

国や自治体によってLED照明導入を支援する補助金・助成金や減税措置が設けられている場合があります。東京や大阪、愛知など地方自治体の場合は対象費用の1/3や20%の補助が見受けられます。

補助・助成には期間が設けられているものや、ズバリLEDではなくても省エネルギー対策の一環として補助を行うものがあります。以下に補助金・助成金、税制優遇制度の例を掲載しますので活用してください。

また、自治体によってはLED照明設置のための独自補助金制度が用意されている場合があります。どのような制度があるのか、申請はどうするのかなどの疑問がありましたら、ぜひ多事例のノウハウを持つもりや産業にお尋ねください。あなたの事業所にあったアドバイスをさせていただきます。

商品紹介

LEDランプ

・多くの事例、豊富な商品情報のなかから製品を提案

・照明電力コストの大幅削減

・長寿命・高耐久でメンテナンス負担を軽減

・室内、屋外、駐車場や通路など総合的なLED化提案

まとめ

蛍光管からLED照明への転換は不可逆で、私たちはその転換点に立っていると言えます。2027年末から実施される「水銀に関する水俣条約」は転換の節目となる条約となるでしょう。

蛍光管流通量の減少や、電設業者さんが手一杯になる前に、計画的にLED化を進めることがポイントです。また、「補助金・助成金があったらやろう」というタイミングはすでに過ぎ、いまは事業停滞を起こさないためにLED化を行うフェーズにあります。

「やらなければ」と思うと気が重いですが、照明のLED化は電力コストダウン、事業所の快適化、環境貢献など具体的なメリットがとても多いプロジェクトです。

この機会にLED化を推進し、その後にある多くのメリットを享受しましょう。わかりにくいことはもりや産業にどんどんお尋ねください。二人三脚で目的達成までガッチリとサポートいたします!