お役立ち情報 USEFUL INFORMATION

2025.08.06

業界コラム

輸出に使われる梱包の種類とは?

今回は「海外向け包み方」のお話しです。これまで、送り方や送るための方法、道具、便利な部品などの解説は行ってきましたが、「梱包そのもの」についての解説は少なかったかもしれません。

「海外向け包み方」とは、いわゆる輸出用梱包のことですが、こちらもいくつか種類があり、適切に選択することで安全・安心な輸送と手間とコストの削減を両立することが可能です。また、梱包するときに気をつけて頂きたい点や、破損した場合のリスクについても触れてみたいと思います。

それでは、まずはなぜ、輸出用梱包は国内向けより厳重にしなければならないかについて解説しましょう。

もしも輸出用梱包に破損トラブルが発生したら?

日本は、世界の中で比較的荷物の扱いが丁寧だと言われますが、輸出先の荷扱いもまた、丁寧とは限りません。梱包が少し甘い状態で、輸出先の荷扱いが現地の人にとっては普通でも日本から見た場合に雑で、内容物が破損した場合、輸出先受取人の目にはどのように映るでしょう。

私たちから見て雑な扱いに思えても、輸出先国の常識で見て普通なら、荷受人には「梱包が甘いのが破損の原因」と思われる可能性が高いでしょう。

破損した荷物については保険が効くかもしれませんが、再発送に伴う到着遅延や再梱包の手間、そして受取人からの信頼低下は避けられそうにありません。

さらに、保険請求の手間や、そもそも保険適用か否かでトラブルになる恐れまで考えれば、少々手間はかかっても、しっかり適切な梱包をしておくほうが結果的にトータルコストを抑えられます。

日本は海で外国と隔てられているため、必ず、航空機か船による輸送に頼ることになります。加えて、航空・船舶の輸出拠点までの陸送、輸出先での陸送も必要になります。つまり、日本からの輸出は積み替えが多くなるのです。そのぶん、リスクは増えますし、先程解説したように輸出先での荷扱いが日本と同じぐらい丁寧かどうかはわかりません。たぶん、雑なケースのほうが多いでしょう。

このように国内輸送に比べて海外への輸送は内容物が破損しやすく、そのため厳重な梱包が必要となります。

運ぶ人、運ぶ方法を想定した梱包が必要

たとえば、幅1.5m、奥行き0.5m、高さ0.5mの木箱があったとして、フォークリフトの爪(フォーク)を差し込むための木材(足とかゲタとかいろいろな呼び名があるようです)が付いていなかったら、イヤな予感しかしません。ここまでどうやって持ってきたんだろうという疑問も生じます。

仮にバンドが付いていたとしても、手で持ち上げようとしてもビクとも動かない重さだった場合、対処に苦労することが目に見えています。さらに、何とか国内から輸出したとしても海外で受け取ってもらえないケースもあります。このようなトラブルは「どのように、何を使って」輸送されるのか想像すれば解決できます。

人の手で持てない重量物の構内移動は、通常フォークリフトで行います。フォークリフトはフォーク(爪)を差し込んで持ち上げますから、爪を差し込む空隙が必要になります。つまり、足は必要になります。

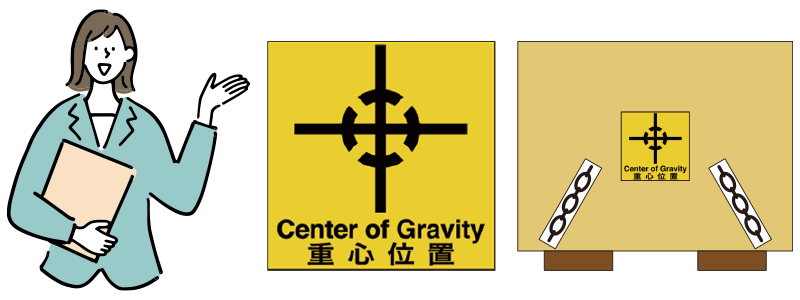

また、重量の配分も大切です。片側だけが極端に重い長尺の木箱なら、フォークリフトで持ち上げたときにバランスを崩して落下させてしまうかもしれません。内容物の重量を分散させて納められるのなら、その配慮も必要でしょう。内容物が機械など分散できないもので、重さが偏っているなら「重心位置マーク」を貼りましょう。

カラーは白もあり、JIS規格で国際的に通用する表示ですが、厳密な規定はないため各種存在します。輸出には英文表記のあるものがよいでしょう。直方体の箱なら、できれば底も含めて6面貼ります。

4つの側面に貼ると荷物が積み重なってても見落とすことなく重心がわかります。また、上記サンプル図の鎖は吊り位置を表しています。実際にはスリングベルト、ワイヤー、ロープをかける位置になります。

このように、運ぶ人、運ぶ方法を思い浮かべてあらかじめ対処するだけで、破損トラブルはグッと減らすことができます。逆に、「あとは何とかしてくれるだろう。」という考え方は、何ともならずに結果、破損につながる確率が高まります。保険で金額はまかなわれても、時間と信用は取り戻せません。

また、上記のマークは「ケアマーク」「荷扱い指示マーク」と呼ばれるもので、法で規定された義務ではありません。しかし、これまで述べてきたように海外発送での破損リスクを考えると積極的に貼るほうが、結果として発送側を助けます。

輸出用梱包の主な種類と用途について

輸出用梱包にはいろいろな種類があります。海外での一般的な名称に加えて、それぞれの梱包に適した用途も紹介します。ポイントは、海外向け輸送の保護として「必要十分であること」と重量コスト・手間などを考慮して「必要以上な梱包ではないこと」ということです。矛盾するような条件で、着地点を探すのがなかなか難しいところです。

カートン(Carton)

いわゆるダンボール箱での梱包です。比較的軽く、小さなものの輸送に適しています。航空機ではあまり問題にはなりませんが、船舶の場合は地域によって湿度が100%近くになる場所を航行する場合もあります。日本では大丈夫でも、カートン梱包が適さない場合もあります。

ケース(Case)

主に木材、金属、プラスチックで作られた箱の呼称です。紙箱(カートン)では運べないような重量物や、精密機器、装置など衝撃に弱い搬送物の梱包で使用します。手で持ち上げられない(30㎏以上を基準として考えます)荷物はフォークリフト用の足を付けましょう。

クレート(Crate)

巾木で組んだ中が見える木箱(すかし木箱)のことで、ケースまでは必要ない機械などで使用されます。木箱と比較して軽量で、輸送コスト面でメリットがあります。機械を底面にボルトなどで固定すると安心です。

パレット(Pallet)

フォークリフトのフォークが入り、両面使用できる平板状台です。木製、プラスチック製、金属製があり、種類も豊富です。近年は紙製パレットも台頭してきました。日本規格1,100×1,100mm以外に、ヨーロッパ向け1,200×800mm、オリジナルサイズもあります。

スキッド(Skid)

ハンドリフトやフォークリフトで運べるようにした、片面すのこ状の板です。パレットとよく似ていますが、パレットは両面、スキッドは片面になります。スキッドと上部荷物はバンド掛けなどで固定します。スキッドの上に積まれる荷物はさまざまで、シートがけした機械が直接積まれる場合もあれば、箱を積み上げてラップ巻きする場合もあります。衝撃に対してそれほど厳密な保護を必要とせず、水濡れによるダメージも少ない荷物の梱包に適しています。

バンドル(bundle)

長尺物をバンドで巻いて固定しただけの、パイプや鋼材に多く使われる荷物形状です。露天でそのまま置いても大丈夫な、加工前の材料などで使われます。

バリア(barrier)

水濡れ、湿度を避けるために乾燥剤を入れ、特別のアルミシートで覆い、内部の空気を抜く処理を行った荷物です。バリア梱包と呼ばれ、何日間もの船舶航行による海の湿気から荷物を保護し、多くはサビに弱い機械類に使用されます。多くはスキッド、ケースなどの木製梱包材と併用されます。

このように、輸出用梱包にもいくつもの種類があります。また、輸出の経験が少なければ、どのような方法を選べばよいのか、どのようなツール、材料を使えばよいのかなどわからないことが多く出てきます。それほど、輸出用梱包は「ノウハウ」が重要な作業になります。

わからない場合、疑問に思われた場合はお気軽にもりや産業までお尋ねください。永年にわたる経験とノウハウの蓄積により、あなたの製品にぴったりの梱包方法・ツール・材料をご紹介します。

商品紹介

エッジボード

・木材にも巻けない強度で荷崩れ防止

・多様なサイズをプレカット仕様でラインナップ

・環境にやさしい紙製リサイクル材

・コスト面でも納得の価格

TPS-紙製包装設計品-

・紙のため軽量化が可能。輸送コストを軽減

・独自構造により、足部分などの耐重設計も可能

・リサイクル材活用により、産業廃棄物を大幅削減

・軽量化により、作業者の負担を軽減

まとめ

輸出用梱包を専門業者に依頼すると安心ですが、専門性が高いためコストがそれなりにかかり、混み合う時期は早めに持ち込むなどの対応が必要になります。

梱包自体は免許制や許認可製ではないので自社でもできますが、その場合、「どのあたりまで梱包すれば大丈夫なのか」という勘どころがわかりづらいため、時に必要以上の梱包を行い、コストや手間、輸送費が増えてしまうケースもあります。

そのようなお悩みは、ぜひもりや産業にご相談ください。輸出用梱包のノウハウを製品化したアイテムが数多くあり、誰でも、簡単・確実に輸出用梱包が行えます。ご相談内容をていねいに伺い、あなたの事業所にぴったりの製品をズバリ提示いたします。