お役立ち情報 USEFUL INFORMATION

2025.07.17

業界コラム

農産物の輸出事情と鮮度保持について

日本の食は、世界中で多くの人の話題に取り上げられ、人気も抜群です。日本を訪れた外国人旅行者がSNSなどで好意的に発信してくれるため、ますます人気は高まり、ぜひ取り寄せて食べてみたいという外国人のかたも多いと思われます。

また、海外で日本食を扱えば大きなビジネスになると期待する企業経営者も多いのではないでしょうか。日本政府も国産食品・食材の輸出は大きなビジネスムーヴメントになると考え、生産者の輸出拡大を精力的に応援しています。

いま、日本の農林水産物は、昭和の「余剰生産した食材の輸出」から「世界で求められる、おいしい価値のある食材の提供」へと変わる、まさに過渡期にあります。その根底にあるのはズバリ「おいしさ」と「品質」。

多少「めずらしさ」もあるかもしれませんが、「おいしさ」と「品質」こそが日本産食品・食材が世界中の人々に支持される根本理由で、農林水産物輸出の生命線といっても過言ではありません。

もぎたて、取れたての生産物のおいしさは生産者・漁獲者のかたがたの技量にお任せするしかありませんが、その後の、世界中の消費者に届けるまでの鮮度保持は、輸送関係の手法によって大きく変わります。生産者が毎日手塩に掛けて育て、生産した食材の「おいしさ」と「品質」をどのようにして保ちながら、海外ユーザーのその手に届けるのか。今回は、「農産物の輸出事情と鮮度保持」をテーマに、輸送方法の実際と、具体的な鮮度保持方法を紹介します。

輸出の方法は「海上輸送」か「航空輸送」の2種類しかありません

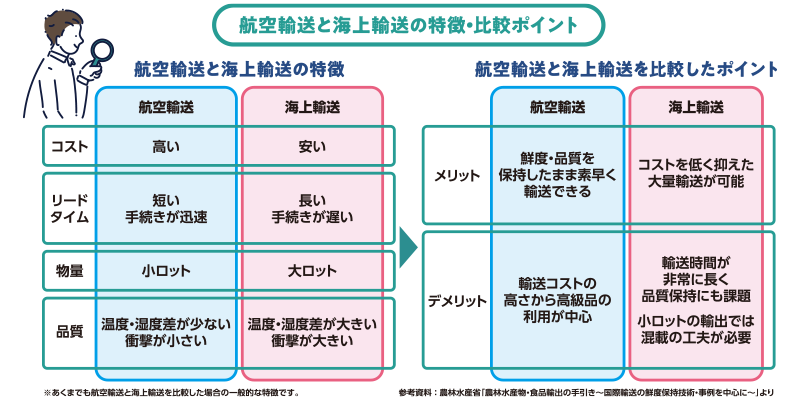

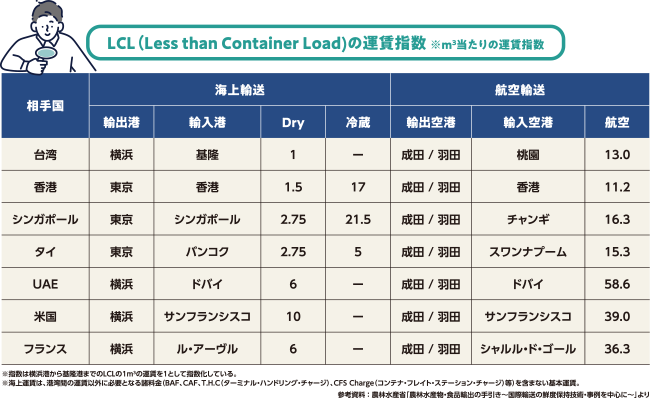

日本は海で諸外国と隔てられた島国です。いわゆる陸地の国境線はありません。あたり前のことですが、海を渡るには船か航空機のどちらかになります。ただ、ここで輸出に対する考え方がシンプルになります。以下の表をご覧ください。

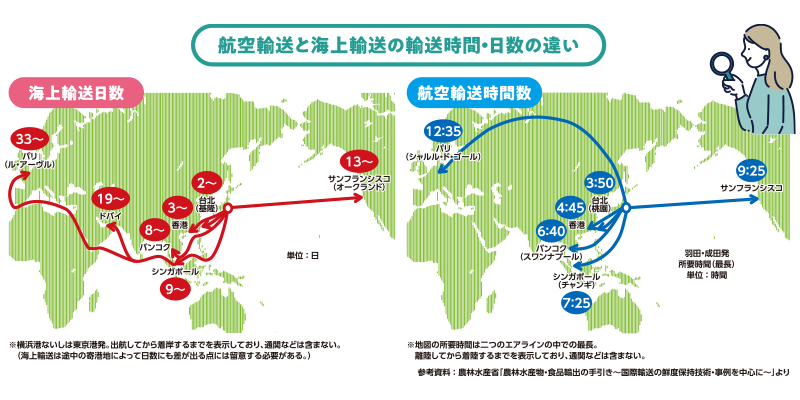

つまり、時間がかかって輸送中の衝撃が多少強くても大丈夫なら海上輸送。素早く、かつ丁寧に送りたいならば航空輸送になります。ただ、この時間差とコスト差があまりにもあるのが実情です。ではまず、どれくらい荷物が到着するまでかかるのかを地図で示してみましょう。

到達までの時間差がありすぎです。アメリカのサンフランシスコは船なら13日以上かかるところが、航空機なら約9.5時間、パリなんか船で33日以上かかるところが航空機なら約12.5時間です。

輸送品質について、離着陸時のショックのイメージがあるかもしれませんが、航空機のほうが船に比べて断然ショックは少ないです。コンテナをゴンゴン積んだり、絶えず海の波で上下を繰り返す海上輸送のほうが生産物に加わる負荷は大きくなります。

これだけ差があるのですから、お値段もスッゴク、差があります。仮に横浜から台湾への海上輸出コストを「1」とするなら、航空機を使って成田から桃園空港に運んだ場合は「13」つまり、13倍、ということです。サンフランシスコなら海上「10」に対して航空「39」、パリなら海上「6」に対して航空「36.3」となります。

この指数は、LCL(Less than Container Load)と呼ばれるm3当たりの運賃指数です。いかに航空輸送が高額なのかがわかります。結論として、航空機輸送ができる=採算が合う農産物は「デリケートな鮮度維持が求められる高級品のみ」になります。

具体的には、いちご、バラ・カーネーションなどの花、ぶどう、桃、など。桃だと輸出量の3割以上は海上輸送で、アジアの近い外国向けになります。台湾は近いので、リゾートホテルや高級ホテル向けに青果を混載便で送ることもあるようです。

航空輸送に種類はないけど、海上輸送はコンテナ種類を選択できる。

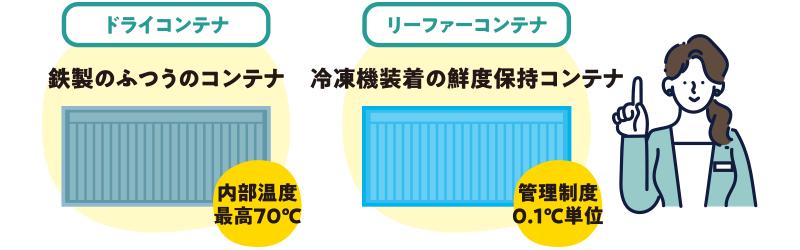

航空輸送には輸送の種類はありませんが、海上輸送には「ドライコンテナ」と「リーファーコンテナ」という種類があります。その他にもオープンコンテナなどいくつか種類がありますが、農産物の輸送で考えるならば、まずはこの2択が考えられます。

ドライコンテナは、外側が鉄製、内側が木製壁のいわゆる「ふつうのコンテナ」です。外側が鉄製で太陽光・外気に晒されますから、赤道を越える時のコンテナ内部温度は70℃にも達します。

「リーファーコンテナ」は「鮮度保持コンテナ」とも言われる、冷凍機が装着されたコンテナです。その管理精度は0.1℃単位。これなら、多少日数がかかっても鮮度高く、かつ航空輸送よりもローコストで海外に届けることも可能です。

仮にパリまで届ける場合、ドライコンテナに比べて航空輸送なら約6倍のコストがかかりますが、リーファーコンテナでは20ftサイズで約2倍、40ftサイズなら約1.6倍ですみます。日数はかかりますけれど、「コレなら送れる!」という商品もあるのではないでしょうか。

低温保管以外にもまだある鮮度保持技術

青果物は収穫後も呼吸しています。リーファーコンテナで低温保管・輸送を行うと、青果物は呼吸速度を抑制し、結果、鮮度保持が可能になります。そのような理由で、低温保管は鮮度維持に役立っているのですが、そのほかにも青果物の鮮度を保つ方法がいくつかあります。

これから紹介する方法と、ドライ/リーファーコンテナ選択の組み合わせで、コストセーブしながら鮮度を保って届けることができる国もグッとひろがってきます。それでは、その鮮度保持技術を紹介しましょう。

水分調節

青果物を包むフィルム材として一般的に多く使われているのはポリプロピレンですが、水蒸気透過性はよくありません。収穫された後の呼吸による水分が外に逃げず、商品そのものを痛めてしまうことがあります。

水分調節が重要とされる青果物は、アスパラガス、いちご、大葉、オクラ、キャベツ、インゲンなどですが、これらの包装には、より水蒸気の透過性が高いポリスチレンフィルムを使用するなどの対策を行います。

その他、にんじんのビニル包装のように穴あきの袋を使用したり、機能性ダンボール(こちらは逆に水分の蒸発を抑える効果)を使用して青果物にあった包装材で鮮度をできるだけ保つようにします。

エチレン除去

エチレンには植物の生長を促進する作用があります。言い方を変えれば、植物の老化を促進する作用があるわけです。一般的に青果物で鮮度を保ちながら輸送するためには、エチレンを除去します。

バナナを青いまま運んで、消費地で黄色くする方法はよく知られていますね。エチレンの除去にはエチレン吸着剤、エチレン分解剤、エチレン感受性抑制剤などがあります。

フィルム材による酸素濃度調節(MA包装)

青果物を包む袋(フィルム)にミクロンオーダーの微細孔をあけ、袋の中の酸素濃度を抑制し高二酸化炭素の状態にして青果物の呼吸を抑制し、ひいては鮮度を保つ方法です。袋の加工が特殊であり、通常の袋よりもコストはかかります。ニラやねぎ、枝豆などに効果的で、「MA包装」とも呼ばれます。

緩衝包装

青果物、とくに果物に外からの衝撃が加わるとそこから傷んできます。そのようなことにならないように、桃などはよくメッシュ状発泡材でくるまれたりしています。桃の他にもメロン、なし、かき、いちごにも緩衝包装がよく施されています。

鮮度保持装置

電気的なエネルギーや電波で満たした空間により、青果物やその他の食品の鮮度を保つ装置があります。各装置独自の理論があるようですが、専門的であるためここでは割愛させて頂きます。鮮度を保つための装置が存在するということを、ご記憶頂ければと思います。

商品紹介

エチレンガス吸着・分解剤

e-fresh

・果物の追熟(老化)原因となるエチレンを除去

・世界最高水準の吸着・分解能力

・吸着素材は天然ゼオライトで青果物に安心・安全

無架橋発泡ポリエチレン製緩衝材

ノバキャップ・ノバエース

・独特の形状で果物をやさしく包む緩衝材

・果物に合わせて多様な形状をラインナップ

・ノバエースは効果的なクッション性をもつシート材

まとめ

農作物輸出のポイントは、コストと効果のバランスです。とはいえ、いわゆる高級品と呼ばれる農作物でなければ航空輸送はなかなか使えません。多くは海上輸送の方法をとることになると思われます。海上輸送の場合は、ドライかリーファーか、鮮度保持に使えるアイテムは何か、といった組み合わせでベストなコストパフォーマンスを探ることになります。

そんなときは、豊富な商品知識と経験よる多くの知識を持つもりや産業にぜひご相談ください。輸出する商品、輸出先にぴったりなアイテムをご提案させて頂きます。