お役立ち情報 USEFUL INFORMATION

2025.08.27

業界コラム

完全自動化は逆効果!?部分的な自動化を試してみませんか

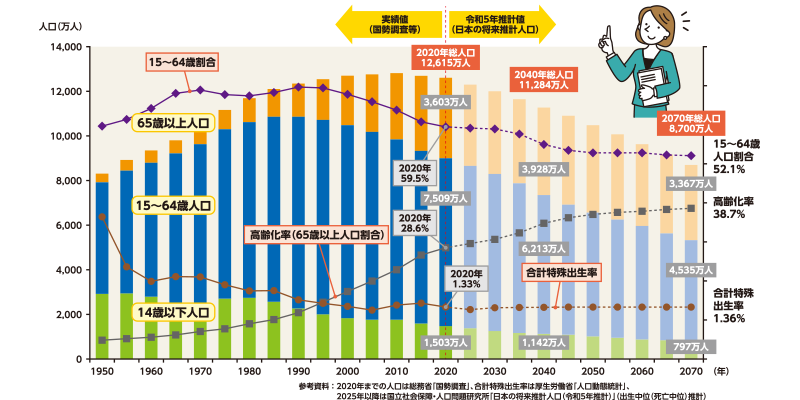

人手不足、特に物流業界では深刻な人手不足が常態化しています。では、なぜ人手不足が起こるのか、そして、自動化を進めていく是非についても明らかにしていきましょう。人手不足は、我が国人口分布の構造的な問題でもあります。まずは以下のグラフで確認してみましょう。

国勢調査は5年ごとに行われますから、現在最も新しい実統計は2020年のもの、2025年は推定値となります。2025年の推定値では、老年人口(65歳以上:上記グラフでオレンジ色の部分)は約35%、対して生産年齢人口(15~65歳:青色部分)は59.5%となっています。このグラフで注目すべきは、このオレンジ色、青色がこの先どのようになっていくかがわかる点です。

以下の点が見て取れます。

総人口は、上記グラフで2010年(実際は2008年の約1億2808万人)をピークに減少局面に向かいます。近年は、総人口が減りつつ、生産年齢人口の割合も減っています。つまり、生産年齢人口の実数(人数)はかなり減り、これからも減る一方になります。対して、老年人口は寿命の伸長に伴い、その割合は増えていきます。

このことから、日本においては、ほうっておいても働き手はどんどん減少していくことがわかります。対して消費は老齢人口世代も行いますから、物流量はあまり減らないが労働人口は減っていくという構造になります。

生産人口減少局面での生産力確保をどうするか

構造的な大きな流れとして、働く人は減っていきます。しかし需要はそれほど減りません。そしてこのトレンドは数十年という期間で続きますから、何も対策しなければ年々苦しさが増していきます。

では、どのようにこの局面を打開するか?「仕事の規模を縮小する」という方法がありますが、それも苦渋の決断となります。時にはやむを得ないこともあるでしょう。しかし、日本国中の会社が規模縮小すれば、最終的にモノが行き渡らず、日々の糧にも困る世の中にもつながりかねません。

その場合は、どうするか?やはり、その答えは「少ない人数で多くの生産ができるようにする=機械化・自動化する」ことになります。

残念ながら、この問題は避けることができず、放置しても苦しくなります。それなら、積極的に取り組んで、社外・社内に対してよいビジネスや経営の足がかりとしましょう。

自動化の実際とは?

今まで人でやっていたことを機械にしてもらう、自動でやってもらえるようにすることが簡単にできれば、問題はすぐに解決します。しかし、なかなかそうはいきません。人間はとても柔軟で臨機応変の対応ができますが、機械は往々にしてそうはいきません。

自動化のイメージとして、ピッとボタンを押せば、最終製品がゴロンと出てくるイメージがあるかもしれません。また、自動化=ロボットという連想もあるでしょう。でも、自動化の実際はちょっと違います。身近な例として、自動食洗機の場合でご説明しましょう。

私は、はじめて自動食洗機を使おうか、どうしようかと悩んでいるときに、「でも洗剤はその都度入れなきゃダメなんでしょ?」「えー、下洗いいるの?意味ないなぁ」「工事も必要なの?面倒だなぁ」とかブーブー言ってました。

でも導入してみると、「洗ってくれるだけ」でもどれだけラクなことか!以来、手放せなくなり十数年が経過しています。実は、自動化の極意はここにあります。それは「キモになるところだけ、まずやる」です。

「自動化したい」とまず頭に浮かぶ箇所は、たぶんすでに問題が発生しています。その周辺も含めて広範囲な自動化を実現したい気持ちもわかりますが、それをすると全体的なシステムのスコープを建て、その中でクリアすべき問題点を抽出し、それを解決する作業が入ってくるため、時間もコストも飛躍的に増えてしまいます。その間にも問題は積み上がり、省力化のための検討なのに、最悪、大切な人材が辞めてしまっては本末転倒です。

全体感・将来的なイメージを持つ

「キモになるところだけ、まずやる」と述べましたが、では、問題点を最速対処療法的に次々と片付けて行けばよいのかというと、そうでもありません。作業場全体を最終的にどのようにしていきたいのか、将来的にどうしたいのかという、「だいたいのスコープ」が必要になります。ここで仕様までカッチリ決める必要はありません。きっと、半年もすれば自動化装置も進歩しています。

「それができないから、時間かかるんだよね~」という声も聞こえてきそうですが、いまはわからない、わかりづらいことでも、いちどその道を通った人なら、問題解決の方法を体験を通じて直感的に理解しています。この先どこまで上ればいいのかをわからないまま山を登るのはツラいですが、過去にその山を登った人がいれば事情は大きく変わります。

自動化も同じで、これから自動化に取り組むのであればわからなくて当然です。ポイントは「誰に相談するか」です。僭越ながら物流業界の自動化のことでしたら、私たちもりや産業にぜひご相談ください。私たちはとても多くのケースを体験していますし、長期間にわたる事例の蓄積があります。

悩むよりも、ご相談いただければすぐにだいたいの目星を付けることができます。お一人、一社で調べられることには限界があります。もりや産業の体験談・実績をぜひお役立て頂きたく、物流自動化に特化したWebページも制作しました。ぜひこちらもご覧ください。

ロボットか専用機か。そのロボット、誰が運用します?

さて、このあたりを考えはじめると、途端に話が難しくなってきます。自動化=ロボット化のイメージがありますが、ロボット以外に自動化にたどり着く方法があるかもしれません。

たとえば、あるモノを上から下の地点に移動する場合、ロボットハンドを使う方法もあれば重力を利用して落とす方法もあります。この場合、落として受けるだけで用を足すのであれば、そのほうがコストもメンテナンスも管理も不要になります。このように、やりたいことを叶える手段をいろんな角度から総合的に考える必要があります。

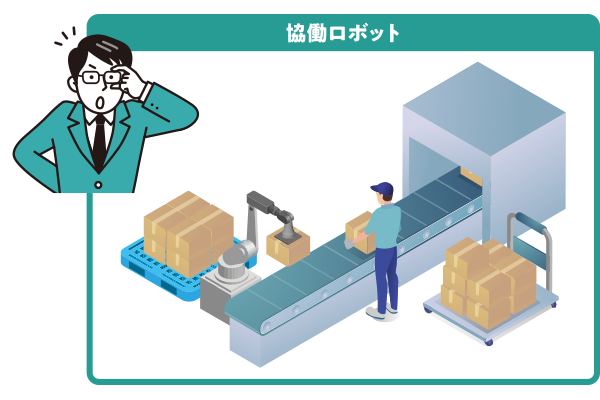

近年の協働ロボットというジャンルでは、安全柵が不要で、人とロボットが同じ空間で働くことができるようになりました。すべてをロボットにやってもらうのではなく、ある工程を人とロボットが分担して行う方法です。

たとえば、人が検品している横でカメラ搭載のロボットが、人よりも手早く製品の姿勢を把握して箱詰めを行う、専用の先端治具を装備したロボットが素早くねじ締めを行うといった作業が可能になっています。

便利なようですが、その作業を行うためにはロボットに作業を覚えさせる「ティーチング」が必要になります。さて、それは誰が行いますか?ロボットを含むシステムを組み上げる企業や技術者をシステムインテグレータと言いますが、その都度システムインテグレータに依頼するのであれば、コストも停止時間もかさんでしまいます。

多品種少量で次々と品物が変わるのであれば、ロボットではなく、人のほうがその役割には適しているかもしれません。ロボットのメリットとして汎用性がありますが、その汎用性を実現するためにはティーチングが必要になります。

用途に合った専用機があれば、そちらも有望

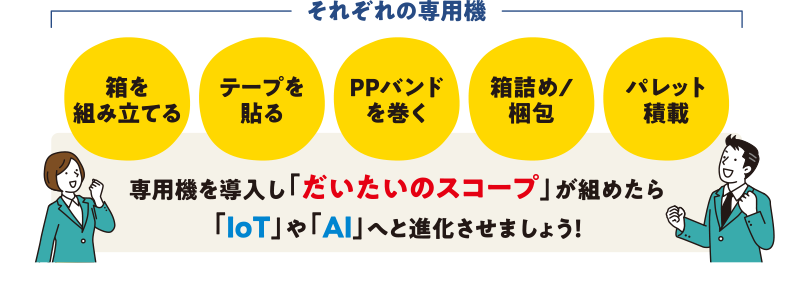

一度ロボットシステムを組んでしまえば当面変更することがない場合、専用機を導入するという選択はいかがでしょうか。箱を組み立てる、箱にテープを貼る、PPバンドを巻く、箱をつぶすための装置は優れた専用機が存在します。

もちろん、システムインテグレータは不要で、操作ボタンも少なくシンプル、堅牢です。コストも用途が絞られている分、安価です。実は、専用機のほうが、ロボットのよりも圧倒的に需要が多いのです。さらに、自動搬送ロボットやピッキング用ロボットは物流用に専用機化されていく傾向があります。

このあたり、先端分野なので導入には見極めも大切になりますが、ロボットと専用機の中間的な立ち位置の製品が存在します。そして、箱組み、テープ貼り、箱詰め、梱包、パレット積載などそれぞれのキモとなる自動化ができれば、次にそれをコンベアなどでつなげることを考えます。

さらにそこにカウンターや進捗管理ソフトを加えれば、「IoT」へと進化しますし、状況によって生産手法を変化させるためのソフトウェアを組み込めば「AI」となります。これなら、年月をかけて習熟しながら進化することができます。それぞれの自動化装置に慣れた人も育ちます。

「AIやるぞ」とか「IoTやるぞ」とか「第四次産業革命だ」とかを先にブチあげてスタートすると、うまく行きません。先に述べた「キモになるところだけ、まずやる」、「だいたいのスコープ」とはこのようなことなのです。

そのシステムインテグレータは、あなたの仕事を理解していますか?もりや産業は物流業界での多大な経験をバックボーンに、物流関係であれば、あなたの仕事を深く理解して当社がよいと思うベストな回答をいたします。

商品紹介

製函・封緘機 ワークメイト01

・1台で「組み立て」「箱詰め」「封緘」が可能に

・効率的な上下自動・同時テープ貼り

・使用するダンボールに合わせたサイズ調整が可能

・シンプルなボタン操作

ストレッチ包装機シリーズ

・ストレッチフィルムを巻く負担を大幅に軽減

・手動、半自動、自動など多彩なラインナップ

・プレストレッチ、パワーストレッチタイプあり

・ハイマストなどオプションも豊富

半自動梱包機 iQ-400

・PPバンド掛け自動化の専用機

・作業効率が飛躍的に向上

・バンドリールカバータイプなどの選択も可能

まとめ

これまで解説したように、完全自動化は人手も時間もかかり、逆効果となる場合が多々あります。まずはコアとなる部分で自動化を達成し、そのような部分的な自動化を各所で進めながら、取り扱える人材を育成し、最後に自動化部分をつなげていくような方法がうまく行くと思われます。

人口減少はすぐに回復が見込めない問題で、不可避でもあります。だからこそ、コツコツと部分的な自動化を積み上げて、少しずつでも会社の作業性、快適性を高めながら、長期的な視野で実現していく姿勢が大切になります。長い期間の中では自動化のトレンドが変わることもあるでしょう。

はじめから、ガチガチの計画を立ててもあまり意味はありません。経験豊富なもりや産業が、世の中のトレンドを把握しつつ、物流分野の自動化を強力にサポートします。ぜひいちど、お気軽にお声がけください。